Protagonisti

Pietro I

CONTE DI CATANZARO

Pietro I

CONTE DI CATANZARO

La grande fortuna della famiglia iniziò certamente con il conte di Catanzaro, Pietro I (m.1257), che fu cortigiano dell’imperatore Federico II e da questi nominato giustiziere, gran maresciallo del regno di Sicilia e balio del figlio Corrado. Prive di fondamento, se non addirittura false ed atte solo a sminuirne la figura, appaiono le notizie contenute nella Historia de rebus gestis Frederici II imperatoris del cosiddetto Pseudo-Jamsilla, secondo cui Pietro I era di povere ed umili origini. Nominato vicario in Sicilia e Calabria da Corrado IV, venne riconfermato in questi incarichi da Corradino, ma schieratosi apertamente contro Manfredi fu privato di tutti i suoi beni e costretto all’esilio, morendo assassinato dai partigiani dell’Hohenstaufen a Terracina.

Giordano

CONTE DI CATANZARO E VICERE DI SICILIA E CALABRIA

Giordano

CONTE DI CATANZARO E VICERE DI SICILIA E CALABRIA

Giordano Ruffo di Calabria, secondogenito di Pietro I (1188-1257) conte di Catanzaro e vice re di Sicilia e Calabria, nacque verosimilmente a Tropea intorno all’anno 1188.

È conosciuto per un trattato di ippiatria (De medicina equorum) ultimato nel 1250, che piacque all’Imperatore Federico, egli stesso autore di un pregevole trattato di falconeria (De arte venandi cum avibus) alla compilazione del quale aveva attivamente collaborato anche Giordano.

Il testo e’ concentrato soprattutto sulla cura dei cavalli da adibire alla guerra. Era il primo trattato di veterinaria dell’Europa latina, ed e’ tra i primi a descrivere la pratica di ferratura del cavallo. Ebbe una notevole fortuna, conoscendo subito una traduzione in ebraico. In seguito, conoscerà diverse edizioni (tra cui un incunabolo e alcune cinquecentine) e varie traduzioni e imitazioni. Edizione più recenti si sono avute nel 1818 e nel 2002 (La Mascalcia, a cura di Pasquino Crupi, Rubbettino Editore ISBN 978-88-498-0480-5).

Pietro II

LINEA DEI CONTI DI CATANZARO

Pietro II

LINEA DEI CONTI DI CATANZARO

Pietro II (1230-1310), dopo aver trovato rifugio in Francia con parte della famiglia, si schierò con Carlo I d’Angiò riottenendone l’investitura della contea di Catanzaro come compenso per aver tolto Amantea ai seguaci di Corradino di Svevia (1268), si distinse in seguito nella difesa di Catanzaro (1280-1281) durante la guerra del Vespro. L’adesione al partito angioino procurò ai vari rami della famiglia Ruffo una grande potenza economica e notevole peso politico. Le interminabili guerre di successione che seguirono, prima tra angioini e durazzeschi e poi tra durazzeschi e aragonesi, videro ancora i Ruffo protagonisti, ma divisi tra i vari contendenti a seconda della convenienza del momento.

Folco di Calavra

POETA SICILIANO

Folco di Calavra

POETA SICILIANO

Folco di Calavra fu nipote di Pietro Ruffo, conte di Catanzaro, e cugino (o fratello) di Giordano Ruffo, fu autore del Liber Mariscalciae, e inoltre giustiziere di Sicilia e poi Viceré.

Frequentò verosimilmente la corte di Palermo, facendo parte del gruppo di poeti ricordati dalla critica letteraria come “scuola poetica siciliana”, fiorita nel raffinato milieu culturale della corte di Federico II negli anni Trenta del XIII secolo. Non a caso, proprio da questo periodo in poi è attestata la sua presenza tra i fidati collaboratori dell’imperatore. Nel 1239 è menzionato insieme a suo zio Pietro in una lista di baroni incaricati di sorvegliare due prigionieri catturati in Lombardia. Parecchi anni più tardi – il 10 dicembre 1250 – Folco figura insieme allo zio Pietro come testimone del testamento di Federico II a Castel Fiorentino.

Niccolò

CONTE DI CATANZARO E VICERE‘ DELLE CALABRIE

MARCHESE DI CROTONE

AMMINISTRATORE VICARIO DI BENI ECCLESIASTICI IN CALABRIA

Niccolò

CONTE DI CATANZARO E VICERE‘ DELLE CALABRIE

MARCHESE DI CROTONE

AMMINISTRATORE VICARIO DI BENI ECCLESIASTICI IN CALABRIA

Esemplare la figura dell’ultimo conte di Catanzaro, Niccolò (1359-1434) che, come partigiano degli Angiò-Durazzo, si schierò con Carlo III di Napoli contro Luigi I d’Angiò. Nominato nel 1384 viceré delle Calabrie dalla regina Margherita e amministratore vicario dei beni ecclesiastici in Calabria da papa Urbano VI, ottenne nel 1390 da Ladislao I di Napoli anche la corona di marchese di Crotone insieme a molti altri benefici. Nel 1399, perdonatagli una breve defezione a fianco di Luigi II d’Angiò, Ladislao confermerà Niccolò anche come viceré di Calabria, ciò nonostante questi prenderà di nuovo le parti degli Angiò-Valois ribellandosi, ma sul finire del 1404, dopo essersi asserragliato nella città di Crotone, verrà costretto all’esilio in Francia e spodestato di tutti i suoi beni. Niccolò farà rientro in Calabria solo nel 1420 insieme a Luigi III d’Angiò riacquistando titoli e proprietà e venendo riconfermato marchese di Crotone. Durante la guerra tra angioini ed aragonesi, Niccolò consolidò e ampliò il proprio potere ora a scapito della parte avversa, ora a scapito della chiesa, ora a scapito degli stessi Angiò. Morì nel 1435 senza lasciare eredi maschi, di lui si ricordano due figlie: Giovannella, che sposò Antonio Colonna principe di Salerno e nipote di papa Martino V, ed Enrichetta, avventurosamente sposata ad Antonio Centelles conte di Calisano.

Polissena

PRINCIPESSA DI ROSSANO

CONTESSA DI CORIGLIANO E MONTALTO

Polissena

PRINCIPESSA DI ROSSANO

CONTESSA DI CORIGLIANO E MONTALTO

Polissena Ruffo nacque nel 1400 da Carlo Ruffo e Ceccarella Sanseverino. Polissena e la sua sorella minore Covella, duchessa di Sessa, erano eredi dei Ruffo di Montalto. La regina del Regno di Napoli Giovanna II d’Angiò-Durazzo diede autorizzazione per dare in sposa Polissena al cavaliere francese e gran siniscalco del Regno Giacomo di Mailly, facente parte del seguito di suo marito Giacomo II di Borbone-La Marche. Lo sposo però morì due anni dopo il matrimonio. Nel 1417 Giovanna rese principato il feudo di Rossano concedendolo a Polissena, divenuta così 1ª principessa di Rossano. Già nel 1414 Giovanna le aveva concesso in eredità i territori del defunto padre Carlo Ruffo. Il 23 ottobre 1418 a Rossano Polissena fu maritata al figlio di Muzio Attendolo Sforza, il diciassettenne e futuro duca di Milano Francesco Sforza.

Fabrizio

DEI DUCHI DI BAGNARA

Fabrizio

DEI DUCHI DI BAGNARA

Priore di Bagnara e Gran Priore di Capua (1619-1692)

Fu annoverato tra i più illustri Capitani dei suoi tempi; fu Capitan Generale della flotta gerosolimitana.

Si distinse nella Guerra di Candia dove salvò da sicura distruzione la flotta navale veneziana al comando dell’Amm. Morosini. Fondò il Monte dei Ruffi, a sostegno dei cadetti che volessero intraprendere la carriera ecclesiastica o cavalleresca.

Fulco Giordano Antonio

RAMO DEI CONTI DI SINOPOLI E PRINCIPI DI SCILLA

Fulco Giordano Antonio

RAMO DEI CONTI DI SINOPOLI E PRINCIPI DI SCILLA

Spicca la figura di Fulco Giordano Antonio (1773-1852), consigliere di Stato e ministro degli affari esteri del Regno delle Due Sicilie, che come ambasciatore presso la corte dì Spagna trattò il matrimonio di Maria Cristina di Borbone, figlia di Francesco I, con il re Ferdinando VII, che lo insignì dell’Ordine del Toson d’Oro e lo nominò duca di Santa Cristina elevandolo al rango ereditario di Grande di Spagna di prima classe; nel 1832 ebbe inoltre l’incarico di scortare a Napoli la principessa Maria Cristina di Savoia che andava sposa a Ferdinando II delle Due Sicilie venendo per questo decorato del collare della Santissima Annunziata.

Tommaso

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

Tommaso

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

Era figlio di Carlo Ruffo, terzo duca di Bagnara e di Andreana Caracciolo. Si laureò in utroque iure all’Università La Sapienza. Fu legato pontificio in Romagna nel 1709, a Ferrara dal 1710, e dal 1717 al 1738 arcivescovo. Durante il periodo di sei anni trascorsi a Bologna come cardinale legato (dal 1721 al 1727) visitò frequentemente la sua diocesi. Come arcivescovo di Ferrara curò il rifacimento della cattedrale dedicata a San Giorgio martire e trasferì il seminario in via Cairoli. Nel 1717 promosse la ristrutturazione e trasformazione del palazzo del vescovo su progetto dell’architetto romano Tommaso Mattei. I lavori furono affidati a Vincenzo Santini e si conclusero nel 1720. Nell’edificio fu temporaneamente collocata la sua quadreria personale. Visitò ripetutamente la diocesi e tenne un sinodo nel 1726 emanando ottime costituzioni improntate alle necessità del tempo. Dopo essere stato tra i “papabili” nel conclave dell’agosto del 1740, in cui poi fu eletto Benedetto XIV (1740-58), venne nominato vicecancelliere di Santa Romana Chiesa e commendatario della Basilica di San Lorenzo in Damaso (1740-53), nella quale commissionò la cappella destra del vestibolo a Nicola Salvi, con affreschi di Corrado Giaquinto e la pala d’altare di Sebastiano Conca. Si stabilì così nel Palazzo della Cancelleria, occupando l’appartamento che affaccia sulla piazza, dove allestì anche la sua collezione di dipinti, sistemata in cinque sale decorate in chiaroscuro a simulare il travertino e con lesene in finto marmo “portasanta”. La sua importante collezione venne donata tra 1915 e 1919 dal principe Fabrizio Ruffo di Motta Bagnara (1845-1917) e destinata in parte al Museo di San Martino a Napoli e in parte al Museo Nazionale del Palazzo di Venezia a Roma.

Fabrizio

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

Fabrizio

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

Gli anni alla Curia romana

Ruffo nacque nel castello di San Lucido, una località della Calabria Citeriore, all’epoca parte del Regno di Napoli (attualmente in provincia di Cosenza), il 16 settembre del 1744, figlio secondogenito di Litterio Ruffo (1704-1772), secondo duca di Baranello (appartenente ad un ramo collaterale dei Ruffo di Calabria, quello dei duchi di Bagnara), e della sua seconda moglie, la nobildonna lucana Giustiniana Colonna, principessa di Spinoso e marchesa di Guardia Perticara (appartenente invece ad un ramo collaterale, trapiantatosi in Basilicata, dell’antico casato romano dei Colonna, quello dei Colonna Romano). Trasferitosi da giovane a Roma, intraprese la carriera ecclesiastica dal 1748 e compì i propri studi al Collegio Clementino per poi passare all’Università La Sapienza dove ottenne il dottorato in utroque iure il 19 settembre 1767, completando poi il proprio praticantato in legge sotto gli avvocati Antonio Bucci ed Antonio Maria Gasparri, coi quali collaborò per un breve periodo di tempo. Grazie agli appoggi dello zio, il cardinale Tommaso Ruffo (allora decano del Sacro Collegio) e di papa Pio VI (di cui era stato allievo) divenne dapprima prelato domestico di Sua Santità nel maggio del 1764 e poi entrò nella prelatura romana come referendario dei tribunali della Signatura Apostolica di Grazia e Giustizia il 17 settembre 1767. Dall’agosto del 1775 divenne abate commendatario dell’abbazia di San Filippo d’Argiro, nella diocesi di Gerace, e dal gennaio del 1781 passò al titolo di chierico della Camera Apostolica, rimpiazzando un parente, Tiberio Ruffo. Divenne in seguito tesoriere generale della stessa Camera Apostolica (14 febbraio 1785), occupando tale posto per più di dieci anni assieme all’incarico di prefetto di Castel Sant’Angelo e commissario delle fortificazioni marittime dello Stato Pontificio. Guadagnandosi la piena fiducia del papa, egli dimostrò notevoli capacità amministrative e si assunse le responsabilità principali della politica di riforma finanziaria, fiscale ed economica invocata da Pio VI. A tal proposito è bene ricordare che fu suo il provvedimento delle “dogane ai confini di Stato” (1786).

Un cardinalato “costretto”

Per l’equità dei suoi provvedimenti fiscali si inimicò l’aristocrazia romana, che fece pressioni sul pontefice. Nel 1791 Pio VI, cedendo alle pressioni, destituì l’allora monsignor Fabrizio Ruffo dal prestigioso incarico, prospettandogli il cardinalato come ringraziamento ed apprezzamento per il lavoro svolto. Ed infatti, divenuto cardinale del titolo di Sant’Angelo in Pescheria il 21 febbraio 1794, venne ammesso quale membro delle sacre congregazioni per il Buon Governo e delle Acque e si occupò pertanto dell’amministrazione dei terreni dell’Agro Romano nella quale diede prova di inusuale capacità e, nel quadro di chiusura che caratterizzava lo Stato della Chiesa in quel periodo, di apertura verso le moderne teorie sociali ed economiche. Tra le varie costruzioni da lui patrocinate vi è la bella chiesa del Crocifisso a Fiumicino. Venne ammesso poi anche nelle congregazioni di Loreto. Protettore dell’Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola, del Conservatorio della Divina Provvidenza, di Ripetta, ottenne tale incarico anche da parte di organizzazioni religiose laiche quali l’Arciconfraternita dello Spirito Santo del Regno delle Due Sicilie e quella del Santissimo Sacramento di sede a Roma presso la basilica di Santa Maria in Cosmedin. Divenne protettore della Confraternita di Santa Maria di Costantinopoli e del Nobile Collegio dei Fabbricatori dei Drappi di Lana, nonché della città di Orte. Per la grande popolarità che continuava a circondarlo anche come cardinale, Fabrizio Ruffo ottenne la dispensa dal papa per non aver ancora ricevuto gli ordini minori che ottenne poi il 13 gennaio 1795 assieme al suddiaconato ed al diaconato.

L’Esercito della Santa Fede

Lo stesso argomento in dettaglio: Esercito della Santa Fede. Nello stesso anno, però, amareggiato dall’ostilità crescente nei propri confronti, decise di lasciare Roma e tornare nel Regno di Napoli, ponendosi al servizio di re Ferdinando IV di Borbone, che gli dimostrò subito profonda stima, tanto da nominarlo “Soprintendente dei Reali Dominii di Caserta” e della colonia manifatturiera di San Leucio. Ottenne nel contempo anche la commenda dell’Abbazia di Santa Sofia a Benevento. Nel gennaio 1799 il Regno di Napoli cadde in seguito all’improvvida spedizione borbonica volta a liberare Roma dai francesi. Essi, acquartierati qualche decina di km lontano da Roma, lasciarono che i borbonici entrassero in città. Dopodiché scatenarono l’offensiva. I borbonici, sorpresi, si diedero alla ritirata con i francesi alle calcagna. L’inseguimento finì a Napoli, dove fu creata la Repubblica Napoletana e fu innalzato l’albero della libertà. La corte di Ferdinando IV si mise in salvo a Palermo. Ruffo si mosse in difesa della religione e del sovrano legittimo. Di sua iniziativa si diresse a Palermo per domandare al Re uomini e navi per riconquistare il Regno. Stese un programma che consegnò alla Corona. In esso si legge: «Si domandano tutte le carte concernenti gli affari, così politici, come militari. Si richiede ancora relazione la più esatta dell’attuale stato di Napoli, le carte, i proclami colà pubblicati ed il ragguaglio dei fatti ivi recentemente seguiti. Stima il Cardinale che debba andare seco in Calabria almeno un reggimento munito di cannoni. Sarebbe bene che allorquando si fosse formato un corpo sufficiente di truppe sua Maestà verrebbe a prendere il comando.» Ricevuto il titolo di “Comandante Generale” del Re, Ruffo ottenne una nave e sette uomini. Salpò da Palermo e sbarcò l’8 febbraio in Calabria, la sua terra natale. I primi centri di raccolta dei volontari furono Scilla e Bagnara, suoi feudi. Schiere di contadini risposero all’appello, fino a raggiungere il numero di 25.000 uomini abili alle armi. Ruffo chiamò il suo esercito Armata Cristiana e Reale (oggi conosciuto come Esercito della Santa Fede). L’Armata di Ruffo conquistò Crotone, poi iniziò la risalita della penisola che la portò dapprima in Basilicata, poi in Puglia (ad Altamura e Modugno) e infine nel Principato Ultra. Alla testa del suo esercito, Ruffo partecipò alle operazioni della Seconda coalizione antifrancese per la conquista di Napoli, che si conclusero vittoriosamente il 15 giugno 1799. Poco dopo egli procedette alla creazione e alla nomina dei componenti della Giunta di stato, al fine di scoprire e giudicare i rei di lesa maestà commessi dai ribelli municipalisti filo-francesi. Il Ruffo era probabilmente il favorito del re; ciononostante, alcune fonti attendibili (le Memorie di Domenico Sacchinelli e in particolare la corrispondenza tra il sovrano e il cardinale) inducono a ritenere che Fabrizio Ruffo volesse mettere sul trono il fratello Francesco Ruffo. Il re, durante il suo soggiorno in Sicilia temeva ciò e chiese a Ruffo di mandare il fratello in Sicilia per offrirgli alcune posizioni di prestigio.[5] Si noti anche che, quando nel 1806 i sovrani furono costretti a fuggire nuovamente a Palermo e gli chiesero di “ripetere la crociata”, Ruffo si rifiutò adducendo la scusa che “quelle imprese si possono fare una volta sola”. La regina, al contrario del re, considerava il cardinale inaffidabile e gli preferiva l’ammiraglio inglese Horatio Nelson.[7] Nell’avvicinarsi sempre più a Napoli, Ruffo aveva ricevuto più volte degli ordini scritti da parte della corte di Palermo in cui lo si diffidava dal concedere patti onorevoli di resa. Ma il cardinale, com’era nel suo stile, decise di avanzare comunque una proposta di pacificazione generale. Iniziò delle trattative volte a sottoscrivere una capitolazione prima che arrivassero espliciti ordini contrari. Così facendo cercò – nei limiti del possibile – di attenuare le prevedibili sofferenze dei giacobini concedendo loro di optare per la fuga, imbarcandosi o seguendo le guarnigioni francesi che avevano già abbandonato la città. Il 24 giugno l’ammiraglio Nelson giunse in rada. Il giorno dopo, quando i primi giacobini stavano già aspettando il momento di imbarcarsi, l’ammiraglio inglese fece sapere che il patto era “infame” e che non ne avrebbe permesso l’esecuzione.[8] Il cardinale Ruffo venne praticamente esautorato dal comando. Un ufficiale inglese, quindi, decise la sorte dei prigionieri napoletani: furono consegnati alla giustizia borbonica e 124 di essi furono giustiziati.

Il ritorno alla Santa Sede ed il ruolo nel Regno di Napoli

Dopo la conquista di Napoli, il Ruffo aveva deciso di inviare delle compagnie, con a capo il generale Gian Battista Rodio, nella Repubblica romana. Fu il primo atto dell’invasione dello stato repubblicano.[9] Caduta anche la Repubblica romana, Ruffo si recò nell’Urbe per cambiare il proprio titolo con quello di Santa Maria in Cosmedin, l’11 agosto 1800. Nel 1801, dopo aver dato le proprie dimissioni da vicario generale del re di Napoli, fu per breve tempo ministro di Napoli a Roma per poi accettare il governo di Giuseppe Bonaparte nel napoletano. Nel settembre del 1805 fece ritorno a Napoli intenzionato a lasciare Roma dopo l’invasione napoleonica e dopo l’occupazione del regno da parte delle truppe francesi cercò rifugio dapprima ad Amelia, in Umbria, e poi si ricongiunse con re Ferdinando IV e la sua corte a Palermo il quale lo nominò suo ambasciatore a Parigi presso Napoleone, presenziando poi al matrimonio tra l’imperatore francese e l’arciduchessa Maria Luisa d’Austria il 2 aprile 1810: in virtù di quest’ultimo gesto, egli fu uno dei “cardinali rossi” (ovvero coloro che non vennero puniti dall’imperatore ed ai quali venne concesso di continuare a vestire l’abito rosso cardinalizio). Acquisita fiducia anche presso il Bonaparte fece parte di una commissione di cardinali (tra cui spiccavano anche Aurelio Roverella e Giuseppe Doria) designata dall’imperatore per comporre un breve che riportasse i decreti del Concilio di Parigi del 20 settembre 1811, persuadendo poi lo stesso Pio VII in prigionìa a Savona a controfirmare tale atto. Per tale scopo ricevette la gran croce della Legion d’Onore. Nel maggio del 1814 rientrò a Roma ove venne ricevuto con freddezza dalla popolazione e dal collegio cardinalizio e pertanto decise di tornare a Napoli ove prese residenza stabile. Papa Pio VII, comprendendo i frangenti che lo avevano mosso ad agire in tal modo coi francesi, lo richiamò a Roma e lo nominò sovrintendente dell’Annona e della Grascia (ramo della burocrazia romana, parallelo all’Annona, che amministrava l’approvvigionamento di carni, grassi e olio) l’8 febbraio 1815 e dal 10 maggio 1817 divenne gran priore dell’Ordine di Malta per lo Stato Pontificio. Camerlengo del Sacro Collegio dei Cardinali, rimase in carica dal 29 marzo 1819 al 21 febbraio 1820, anno in cui venne nominato prefetto della Congregazione delle Acque, delle Paludi Pontine e delle Chiane. Nel marzo del 1821 fece ritorno a Napoli che era funestata da rivolte contro le truppe austriache occupanti. Il 27 giugno 1821 a Roma optò per la diaconia di Santa Maria in Via Lata e venne nominato cardinale protodiacono. Durante le turbolenze dei moti carbonari, egli venne nominato dal re di Napoli quale membro del consiglio del governo provvisorio e rimase poi quale consigliere del sovrano anche dopo la restaurazione del pieno potere borbonico. Nell’agosto del 1823 prese parte al conclave che elesse Leone XII e sul finire di quello stesso anno tornò nuovamente a Napoli. Morì a Napoli il 13 dicembre 1827 e venne sepolto nella cappella della sua famiglia, dedicata a Santa Caterina d’Alessandria, nella basilica di San Domenico Maggiore a Napoli.

Luigi Ruffo Scilla

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

Luigi Ruffo Scilla

CARDINALE DI SANTA ROMANA CHIESA

Nacque a Sant’Onofrio il 25 agosto 1750 da Guglielmo Ruffo, principe di Scilla, e Lucrezia Reggio, dei principi di Campoflorito e Aci. Studiò presso l’università “La Sapienza” di Roma. Ricevette l’ordinazione presbiteriale il 20 maggio 1780. L’11 aprile 1785 fu eletto arcivescovo titolare di Apamea di Siria e ricevette la consacrazione episcopale il 24 dello stesso mese; da quell’aprile fu nunzio in Toscana fino al 23 agosto 1793, quando fu nominato nunzio in Austria; l’incarico terminò nel 1800. Papa Pio VII lo elevò al rango di cardinale nel concistoro del 23 febbraio 1801 e assunse il titolo di cardinale presbitero dei Santi Silvestro e Martino ai Monti. Il 9 agosto 1802 divenne arcivescovo di Napoli ma, il 26 maggio 1806 fu espulso dai francesi e rinchiuso nella fortezza di Gaeta e in seguito fu trasferito a Saint-Quentin, in Francia e, infine, a Fontainebleau. Riuscì a far ritorno a Napoli il 10 giugno 1815. Partecipò a tre conclavi: quello del 1823, che elesse papa Leone XII, quello del 1829 che elesse papa Pio VIII e quello del 1830-1831, che elesse papa Gregorio XVI. Morì il 17 novembre 1832 all’età di 82 anni.

Fulco

PRINCIPE DI CALABRIA

XVIII CONTE DI SINOPOLI

PRINCIPE DI PALAZZOLO

DUCA DI SAN MARTINO

VI DUCA DI GUARDIA LOMBARDA

MARCHESE DI LICODIA

CONTE DI NICOTERA

BARONE DI CALANNA

BARONE DI CRISPANO

PATRIZIO NAPOLETANO

GRANDE DI SPAGNA DI I CLASSE

Fulco

PRINCIPE DI CALABRIA

XVIII CONTE DI SINOPOLI

PRINCIPE DI PALAZZOLO

DUCA DI SAN MARTINO

VI DUCA DI GUARDIA LOMBARDA

MARCHESE DI LICODIA

CONTE DI NICOTERA

BARONE DI CALANNA

BARONE DI CRISPANO

PATRIZIO NAPOLETANO

GRANDE DI SPAGNA DI I CLASSE

Figlio di Fulco Beniamino Ruffo di Calabria e di Laura Mosselman du Chenoy, portò in vita i titoli di XVIII conte di Sinopoli, VI duca di Guardia Lombarda, nobile dei Principi di Scilla e patrizio napoletano. Divenne principe sul cognome il 15 marzo 1928. Allo scoppio della prima guerra mondiale rientrò in Italia e si arruolò volontario nel Battaglione aviatori. Conseguito il brevetto al Centro di formazione di Torino-Mirafiori nel 1915, venne inviato sul teatro di guerra. Fu eroe e asso del Servizio Aeronautico del Regio Esercito nella prima guerra mondiale, durante la quale conseguì venticinque vittorie aeree, ottenendo una promozione per meriti di guerra e venendo insignito di una medaglia d’oro al valor militare, di due d’argento, quattro di bronzo e di numerose altre onorificenze italiane e straniere. Finita la guerra, Fulco Ruffo di Calabria rimase nel Regio Esercito fino al 1925, congedandosi con il grado di primo capitano di cavalleria, nel Reggimento Piemonte Reale. Negli anni successivi si dedicò alla propria azienda agraria e a studi sulle piante. Anche in questo campo lasciò un segno della sua presenza, in quanto scoprì una varietà di trifoglio, il trifolium vesiculosum Savi, conosciuto con il nome volgare di “trifoglio Ruffo”. Nel 1934 venne nominato senatore del Regno d’Italia. Fu senatore questore dall’aprile 1939 al luglio 1944. Per questo motivo, nell’immediato dopoguerra, fu deferito all’Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo (ACGSF). La richiesta di decadimento fu tuttavia respinta dall’Alta Corte per la comprovata avversione al fascismo e venne reintegrato nella carica di senatore. Occorre sottolineare che sia il primogenito Fabrizio che il secondo maschio, Augusto, furono partigiani impegnati nelle Marche. Morì nella sua casa di Ronchi di Apuania il 23 agosto 1946.

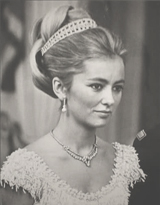

Paola

PRINCIPESSA DI LIEGI

PRINCIPESSA RUFFO DI CALABRIA

REGINA CONSORTE DEI BELGI

Paola

PRINCIPESSA DI LIEGI

PRINCIPESSA RUFFO DI CALABRIA

REGINA CONSORTE DEI BELGI

Paola Ruffo di Calabria, nata donna Paola Ruffo di Calabria dei Principi di Sinopoli, Palazzolo e Licodia Eubea (Forte dei Marmi, 11 settembre 1937), è stata la regina dei Belgi, dal 1993 al 2013, come consorte di Alberto II. È nata a Forte dei Marmi presso Villa Claudia, in Toscana, settima e più giovane dei figli dell’asso italiano dell’aviazione della prima guerra mondiale Fulco, principe Ruffo di Calabria, VI duca di Guardia Lombardi (1884–1946). Sua madre era Luisa Gazelli dei conti di Rossana e di San Sebastiano (1896–1989), una discendente matrilineare di Gilbert du Motier, marchese de La Fayette. È di ascendenza soprattutto italiana, ma anche belga per via indiretta femminile; la nonna paterna, Laura Mosselman du Chenoy, aveva lasciato Bruxelles nel 1877 per sposare don Beniamino, principe Ruffo di Calabria. La regina Paola parla correntemente l’italiano, il francese e l’inglese. Ha studiato, fin dal suo arrivo nella capitale belga, anche l’olandese, lingua madre di circa il 60% dei suoi futuri sudditi. È stata ritenuta, durante la sua giovinezza, una delle più belle principesse d’Europa.